L’objectif du label est de montrer l’intérêt de constructions récentes que tout un chacun peu habiter ou fréquenter, et faire le lien entre le patrimoine ancien et l’architecture récente, etc.

L’école La Mara a été construite entre 1972 et 1974 à partir des plans des architectes Colette Bellanger et Henri Perdriault.

Quand l’école a-t-elle été construite et dans quel contexte ?

Essor démographique

Le groupe scolaire La Mara est implanté dans le quartier du même nom, au sud-est du centre-ville de Parthenay.

Cet ensemble d'immeubles collectifs et de pavillons individuels édifié entre 1967 et 1971 correspond à l'explosion démographique de Parthenay à partir des années 1950, dû au baby-boom d’après-guerre, à l’exode rural et à l'arrivée de nouvelles populations.

Après la construction du nouveau quartier La Mara, la municipalité de Parthenay décide de créer un nouveau groupe scolaire pour répondre aux besoins.

Nouvelles réfléxions sur l'architecture scolaire

Le projet est confié entre 1972 et 1974 aux architectes Colette Bellanger et Henri Perdriault (Parthenay).

Le projet bénéficie des réflexions menées sur l'architecture scolaire : l'école est ouverte sur le quartier et ses habitants, avec une adaptation fonctionnelle des bâtiments et une interactivité entre les différentes structures.

Le site est implanté en bordure de la voie de chemin de fer, masquée visuellement par des arbres. Les bâtiments sont alignés le long de la rue, en accessibilité directe, et donc ouverts sur le quartier.

Le projet comprend la réalisation de quatre bâtiments :

- le pole primaire avec sept classes et leurs services généraux,

- le pôle maternelle avec quatre classes et leurs services généraux,

- une cantine pour 173 rationnaires,

- et un logement de fonction.

D’où vient le nom "La Mara" ?

Le nom « La Mara » découlerait du pré de l’Amara et de terrains plutôt marécageux liés à l’existence d’un ancien ruisseau.

Quelles sont les particularités de l’école La Mara ?

Plusieurs spécificités sont remarquables parmi lesquelles :

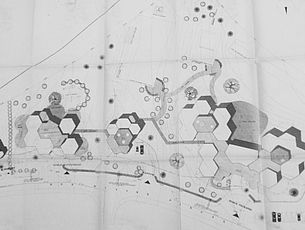

- Un plan novateur, exemple-type de l'architecture modulaire et proliférante. Les formes exploitées (hexagones) évoquent des structures biologiques (alvéoles des ruches), qui permettent de multiples configurations s'adaptant à l'espace tout en favorisant les échanges humains, indispensable dans l'architecture scolaire.

- Des espaces de circulation généreux. Chaque classe est en lien avec un module central, qui forme comme un noyau central autour duquel s'organisent les différents espaces, qui sont également ouverts vers l'extérieur.

- Une structure laissée apparente : charpentes, etc.

- De très nombreuses ouvertures vitrées sur l'extérieur.

- Un parc arboré. La cour de récréation comporte beaucoup de verdure et d’arbres, et constitue un véritable parc où les enfants peuvent agréablement se détendre entre les temps de classe.